미용 교육자의 비언어적 커뮤니케이션 능력이 학습자의 신뢰도 및 재등록 간의 관계성 연구

Correlations of Beauty Instructors’ Nonverbal Communication Skills with Learner Trust and Reenrollment

Article information

Trans Abstract

This study attempted to investigate how beauty instructors’ nonverbal communication skills are correlated with learner trust and reenrollment. For this, a questionnaire survey was performed against a total of 159 beauty academy students in Busan, using SPSS 25.0. Specifically, frequency analysis was performed to examine subjects’ general characteristics. To analyze the validity and reliability of nonverbal communication skills, trust and reenrollment, factor analysis was conducted. To examine correlations among variables, correlation analysis was carried out. For hypothesis testing, regression analysis was implemented. To figure out the mediating effects of trust, furthermore, 3-step mediated regression analysis was conducted, and the results found the followings: First, in correlations between nonverbal communication skills and learner trust, object language and auditory language had a statistically significant effect on learner trust. Second, learner trust revealed an influence on reenrollment with statistical significance. Third, in correlations between nonverbal communication skills and reenrollment, object language and body language were important factors. Fourth, concerning the mediating effects of trust in correlations between nonverbal communication skills and reenrollment, full mediation was observed in body language, auditory language, object language and empathetic language. In sum, this study has proven that beauty instructors’ nonverbal communication ability is meaningful as a precursor in enhancing learner trust and reenrollment.

I. 서 론

오늘날 미용 산업은 전문화와 세분화 과정을 거치면서 양적·질적인 성장을 이루며 발전해왔다. 미용 산업 현장에서 미용 전문가들은 끊임없이 노력하고 있고, 미용 교육환경도 시대의 흐름에 맞추어 점차 개선되고 있다.

미용 교육은 교육자가 이론적 기초지식 및 응용지식과 더불어 다양한 기술들을 실기교육을 통해 학습자에게 효율적으로 전달하기 위한 교육적 방법을 연구하고 찾아 학습자의 학문적 이해를 높이는 것으로 단순히 지식만을 전달하는 것이 아니라, 미용 관련 지식과 함께 교수자의 기술적 경험들을 학습자에게 전달하는 분야라고 할 수 있다(Lee, 2013).

실기교육의 비중이 큰 미용 교육은 교육자와 학습자 간의 상호신뢰성은 필연적으로 이루어지므로 교육자의 언어적 커뮤니케이션의 요소보다 비언어적 커뮤니케이션이 빈번하게 발생하는 경우가 많다(Han et al., 2021). 교육자의 비언어적 커뮤니케이션 스타일에 따라 수업품질 및 학습자들의 인지적 효과 그리고 교육을 받은 후 수업평가가 달라지고, 결과에 따라 학생들의 학업 성취도에 미치는 영향은 크다고 본다(Lim & Kim, 2018). 극대화된 비언어적 커뮤니케이션은 교육자에 대한 신뢰성을 매개로 수업 태도에 긍정적인 영향을 미친다(Lee & Lee, 2018). 이에 미용 교육자의 비언어적 커뮤니케이션 능력에 따른 신뢰도 매개는 교육서비스 활용에 중요한 요소로 충분한 연구 필요성이 있다고 사료 된다.

선행연구를 살펴보면 Han et al.(2021)의 연구결과 미용 실기교사의 비언어적 커뮤니케이션이 교육만족도와 수업 태도에 긍정적인 영향을 준다는 결과가 나타났다. Lee(2021)의 연구에서는 비언어적 커뮤니케이션의 중요도를 확인하고 학습자들의 학습몰입에 중요한 요인임을 증명하였으며, 학습자의 재수강 의도에 영향을 미친다는 결과가 나타났다. Seo(2023)는 미용학원 강사의 언어적, 비언어적 커뮤니케이션이 학습 태도, 학습몰입에 영향을 미친다는 것을 실증적으로 검증하였으며, 학습 태도는 학습몰입에 중요한 요인이라는 것을 연구하였다(Seo, 2023).

위 선행연구들은 미용 교육 분야에서 교육자의 비언어적커뮤니케이션 능력이 학습자의 학습몰입에 관한 연구가 대부분이었으며 신뢰도를 바탕으로 한 재등록에 관한 선행연구는 미비한 실정이다. 이에 본 연구는 미용 교육자의 비언어적 커뮤니케이션 능력이 교육자에 대한 신뢰도를 매개로 학습자의 교육 재등록에 미치는 영향에 대해 알아보는 것이 목적이며 이를 위해 비언어적 커뮤니케이션 구성 요소를 청각언어, 신체언어, 외형언어, 공감언어로 구분하여 본 연구를 진행하고자 한다.

따라서 본 연구는 미용 교육자와 학습자의 원활한 커뮤니케이션을 활용하여 교육자의 신뢰성을 매개로 학습자의 교육 만족도를 높이고 이를 통해 재등록 간의 관계를 제시함과 동시에 전문적인 미용인 양성에 필요한 기초자료로 그 의의가 있을 것이다.

II. 이론적 배경

1. 비언어적 커뮤니케이션

커뮤니케이션의 원활한 소통을 위해서는 적절한 수단을 이용하여 상호 전달하는 과정이 필요하고 그 과정에서 전달되는 커뮤니케이션은 언어적 커뮤니케이션과 비언어적 커뮤니케이션으로 나뉜다(Park, 2016). 언어적 커뮤니케이션은 말과 글을 통해 전달되며, 비언어적 커뮤니케이션이란 언어가 아닌 다른 방법으로 소통하고 표현하는 방법을 말한다(Kim & Kim, 2022). 즉, 전달자의 제스처, 표정, 자세, 응시 행위, 목소리의 다양한 변화, 신체의 여러 모습이 등으로 전달하게 된다(Kim & Kim, 2022). 비언어적 커뮤니케이션의 용어는 1950년대부터 사용되기 시작하였다. Kendon(1981)은 비언어적 커뮤니케이션을 상대방과 말이 아닌 다른 수단으로 활용되는 모든 커뮤니케이션 방법을 포함한다고 주장하였다(Song, 2021). 비언어적 커뮤니케이션은 다양한 의미와 감정을 교류하며 언어적 커뮤니케이션보다 더 영향력을 많이 미친다고 보고되고 있다(Song, 2021).

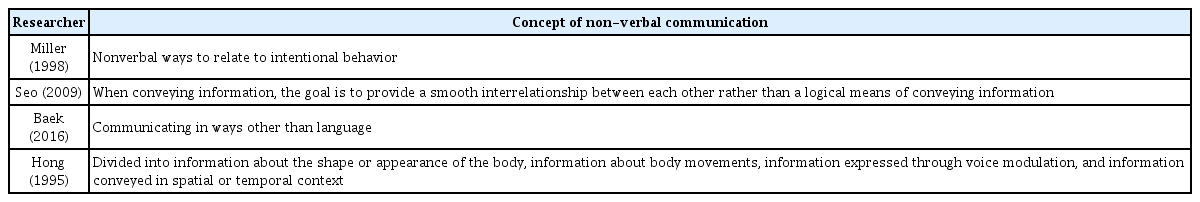

비언어적 커뮤니케이션의 선행연구를 살펴보면, Miller (1998)는 비언어적 커뮤니케이션의 정의를 의도적인 행동과 관계된 비언어적인 방법이라 하였고, 메시지 영향력에 대한 비교결과에 의하면 메시지의 7%만이 단어를 통해 전달되며 나머지 93%는 시각적 요소인 얼굴표정 및 동작(55%)과 청각적 요소(38%)로 전달된다고 정의 내렸다(Miller, 1998). Seo(2009)는 정보를 전달할 때 논리적인 정보의 전달 수단보다는 서로 간의 원활한 상호관계성 제공을 목표(Seo, 2009)라고 정의하였다. 일상에서 언어에 의한 커뮤니케이션은 약 35%에 불과하고 나머지 65%는 비언어에 의해 이루어진다고 하였다(Birdwhistell, 1955). 비언어적 커뮤니케이션은 인간이 의식하지 못하는 부분에서 큰 영향을 미치고 있으며, 언어가 생기기 이전에 인간의 삶과 함께 시작되었다고 말할 수 있다. Baek(2016)은 대부분 비언어적 커뮤니케이션에 대해서 언어가 아닌 방법을 통해 커뮤니케이션하는 것을 표현하는 것에 의견을 함께하고 있으며. 때론 비언어적 커뮤니케이션이 언어적 커뮤니케이션보다 결정적인 역할을 할 경우가 생긴다고 하였다(Baek, 2016). Hong(1995)은 비언어 커뮤니케이션의 전달양식을 신체의 모습이나 외양에 대한 정보, 신체의 움직임에 대한 정보, 목소리 변조를 통해 나타나는 정보, 공간이나 시간적 맥락에서 전달되는 정보로 구분하였다(Hong, 1995). 비언어적 커뮤니케이션 정의에 대해 정리한 결과는 Table 1과 같다.

비언어적 커뮤니케이션의 구성 요소로는 신체언어, 공간언어, 의사언어, 외양언어로 분류하고 있다(Park, 2022). 신체언어는 미소, 자세, 눈빛, 손동작 등을 포함하는 신체 움직임이고, 공간언어는 서비스 제공자와 고객 간 상호 작용 시 거리와 신체접촉을 포함하는 것이고, 의사언어는 청각 커뮤니케이션으로 목소리 톤, 말투, 말의 속도, 발음 등을 의미하며, 외양 언어는 헤어스타일, 패션이미지, 신체적인 매력을 의미한다(Sundaram & Webster, 2000).

비언어적 커뮤니케이션의 유형에 대한 분류는 정해져 있지 않으며 관점에 따라 다양하게 분류된다(Choi & Han, 2021).

2. 학습자의 신뢰도

교육은 교육자와 학습자의 관계에서 출발하며 이 관계를 통해 다양한 교육적 성취를 이룰 수 있다. 이러한 관점에서 효과적인 교육이 이루어지기 위해서는 교육자에 대한 학습자의 신뢰가 존재하여야 한다(Jung, 2004). 신뢰란 개인 혹은 어떤 대상의 속성이나 관계의 질에 대한 신념과 확신, 특별한 조사나 증거 없이 대상을 받아들이고 인정하는 것, 어떠한 대상이나 사물에 대한 기대, 정직, 성실, 신뢰, 믿을만한 가치, 만족, 충성도 등으로 설명된다(Kook et al., 2016). 사람이나 사물의 질, 속성에 대한 확신 또는 의존을 의미하며, 조사나 증거가 없더라도 대상을 인정하는 것, 대상에 대한 확신적 기대감, 신뢰적 가치 속성 등으로 정의하고 있고(Yoon, 2000) 진정성이 있는 모습에 따라 결정되는 신뢰 정도는(Park & Lee, 2020) 장기적인 관계를 구축하는 데 중요한 역할을 한다는 것이 확인되었으며 서로의 관계가 지속해서 유지하며 장기적이고 밀접한 관계구축이 핵심적인 선행요인이 되어 신뢰는 고객 충성도의 형성에 중요한 역할을 한다(Doney & Cannon, 1997). 교육자에 대한 학습자의 신뢰가 밑바탕 되지 않는다면 진정한 의미의 교육이 이루어질 수 없을 것이다(Lee, 2011). 학습자는 능력 있는 교사와의 유대 관계를 통해 정서적 안정감을 느끼고 이러한 정서적 안정감은 학습자의 학습 동기, 끈기 및 수업 태도 등에 긍정적인 영향을 미치게 된다(Kim & Lee 2020). 미용 교육에서의 신뢰는 교육자와 학습자 간의 믿음을 형성하여 관계를 유지 시키는 중요한 요소이자. 미용 교육에 대한 교육몰입과 학습 지속에 영향을 주어 재등록을 높일 수 있는 핵심적인 변수라고 할 수 있다(Park, 2022). 따라서 교육자는 교육에 있어서 전문성을 발휘하여 학생들에게 신뢰를 얻는 활동을 지속해야 하며, 학생들의 발전에 도움을 줄 수 있도록 노력해야 한다고 볼 수 있다(Ka, 2023).

III. 내용 및 방법

1. 연구문제

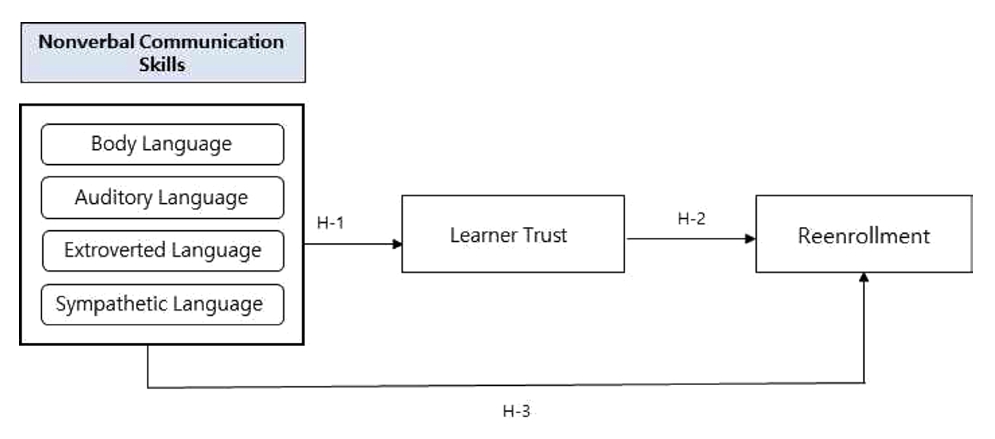

1) 연구모형

본 연구에서는 선행연구의 논의를 종합하여 부산지역 뷰티아카데미 수강생들을 대상으로 비언어적 커뮤니케이션 능력과 신뢰도를 매개로 재등록 간의 관계성을 규명하기 위하여 다음과 같은 연구모형 설계하고, 연구가설을 제시하였다.

2) 연구가설

가설 1. 비언어적 커뮤니케이션 능력은 학습자의 신뢰도에 유의한 영향을 미칠 것이다.

1-1. 비언어적 커뮤니케이션 능력의 신체언어는 신뢰도에 유의한 영향을 미칠 것이다.

1-2. 비언어적 커뮤니케이션 능력의 청각언어는 신뢰도에 유의한 영향을 미칠 것이다.

1-3. 비언어적 커뮤니케이션 능력의 외형언어는 신뢰도에 유의한 영향을 미칠 것이다.

1-4. 비언어적 커뮤니케이션 능력의 공감언어는 신뢰도에 유의한 영향을 미칠 것이다.

가설 2. 신뢰도는 학습자의 재등록에 유의한 영향을 미칠 것이다.

가설 3. 비언어적 커뮤니케이션 능력은 학습자의 재등록에 유의한 영향을 미칠 것이다.

3-1. 비언어적 커뮤니케이션 능력의 신체언어는 신뢰도에 유의한 영향을 미칠 것이다.

3-2. 비언어적 커뮤니케이션 능력의 청각언어는 신뢰도에 유의한 영향을 미칠 것이다.

3-3. 비언어적 커뮤니케이션 능력의 외형언어는 신뢰도에 유의한 영향을 미칠 것이다.

3-4. 비언어적 커뮤니케이션 능력의 공감언어는 신뢰도에 유의한 영향을 미칠 것이다.

가설 4. 신뢰도는 비언어적 커뮤니케이션 능력과 학습자의 재등록 관계에 매개 할 것이다.

4-1. 신뢰도는 비언어적 커뮤니케이션 능력의 신체언어와 학습자의 재등록관계에 매개 할 것 이다.

4-2. 신뢰도는 비언어적 커뮤니케이션 능력의 청각언어와 학습자의 재등록관계에 매개 할 것이다.

4-3. 신뢰도는 비언어적 커뮤니케이션 능력의 외형언어와 학습자의 재등록관계에 매개 할 것이다.

4-4. 신뢰도는 비언어적 커뮤니케이션 능력의 공감언어와 학습자의 재등록 관계에 매개 할 것이다.

2. 조사대상 및 자료수집

본 연구는 부산지역 뷰티아카데미 170명의 수강생들을 연구대상으로 하였다. 조사 기간은 2023년 6월 01일부터 6월 31일까지 31일간 오프라인 설문지를 이용하여 진행하였으며, 표본은 총 170부의 설문지를 배포하였다. 취합된 자료 중 중복체크 등 불성실한 응답자 11부를 제외하고 총 159부의 자료를 실제 분석에 사용하였다.

3. 측정도구의 구성

본 연구에서 일반적 특성은 명목척도를 사용하였으며, Likert 5점 척도를 사용하였다. ‘전혀 그렇지 않다’ 1점, ‘그렇지 않다’ 2점, ‘보통’ 3점, ‘그렇다’ 4점, ‘매우 그렇다’ 5점으로 측정하여 점수가 낮을수록 각 항목의 인식이 낮은 것으로 볼 수 있다. 총 33문항으로 구성하였다. 일반적 특성은 4문항, 비언어적 커뮤니케이션 능력은 Park(2018), Lee(2018), Seo(2023)의 연구를 수정 보완하여 신체언어 5문항, 청각언어 5문항, 외형언어 5문항, 공감언어, 5문항으로 총 20문항이며, 신뢰도는 JIANG NAN(2016), Yu(2021)의 선행연구를 설문 문항을 수정 보완하여 단일요인 6문항, 재등록은 Hwang(2012), Cho et al.(2017)의 연구의 설문 문항을 참고하고 재구성하여 단일요인 3문항으로 재구성하였다.

4. 자료분석

수집된 자료의 통계처리는 데이터코딩, 데이터 크리닝의 과정을 거쳐서 SPSS 25.0 통계 패키지 프로그램을 사용하였는데 분석방법은 다음과 같다. 조사대상자의 일반적 특성은 빈도분석, 비언어적 커뮤니케이션 능력, 신뢰도, 재등록의 신뢰도 및 타당도는 요인분석, 각 변수 간의 상관관계를 알아보기 위해 상관 관계분석, 가설의 검증을 위하여 회귀분석을 하였고, 신뢰도의 매개 효과를 위하여 3단계 매개 회귀분석을 하였다.

IV. 결과 및 고찰

1. 조사대상자의 일반적 특성

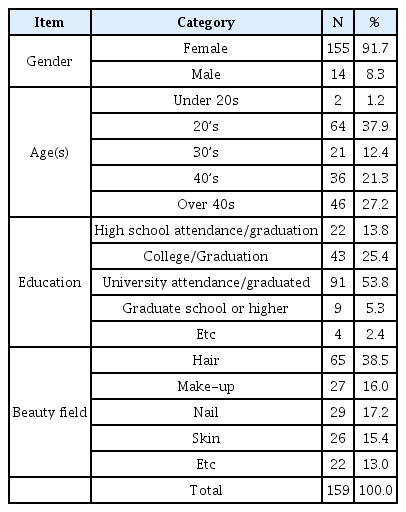

조사대상자의 일반적 특성을 알아보기 위하여 빈도분석한 결과는 Table 2과 같다. 분석결과 대상자 총 159명으로 성별의 경우, 여성 155명(91.7%), 남성 14명(8.3%)으로 여자의 비율이 높게 나타났다. 연령의 경우, 20대 64명(37.9%)으로 가장 높은 순으로 나타났으며, 다음으로 40대 이상 46명(27.2%), 40대 36명(21.3%), 30대 21명(12.4%), 20대 미만은 2명(1.2%) 순으로 나타났다. 학력은 대학교재학/졸업 82명(51.6%), 전문대재학/졸업 42명(26.4%), 대학원 이상 23명(13.9%), 고등학교재학/졸업 22명(13.8%), 기타 4명(2.5%) 순으로 나타났다. 미용 분야는 헤어 65명(40.9%)가 가장 높은 수치로 나타났으며, 메이크업 25명(15.7%), 네일 25명(15.7%), 피부 24명(15.1%)으로 순으로 나타났다.

이러한 결과를 통해 미용 분야는 여성이 많이 참여하고 있으며, 주요 연령대는 20대에서 40대까지 분포되어 있습니다. 대다수는 대학교 재학/졸업자이며, 헤어 분야가 가장 인기 있는 것으로 나타났다.

2. 비언어적 커뮤니케이션 능력, 신뢰도, 재등록의 타당도 및 신뢰도

1) 비언어적 커뮤니케이션 능력의 타당도 및 신뢰도 검증

독립변수인 비언어적 커뮤니케이션 능력에 대한 타당성 및 신뢰도 분석검증 결과는 Table 3와 같다. 요인분석에 대한 적합성을 보기 위해 KMO(Kaiser-Meyer-Olkin) 표본 적절성 검사와 Bartlett의 구형성검사를 실시했다. KMO의 값이 .900으로 나타나 1에 근접하므로 본 연구에 설정된 변수들은 요인 분석에 적합한 것으로 나타났다. 20개 문항에 대하여 요인분석을 실시하고, 선행연구를 바탕으로 비언어적 커뮤니케이션 능력의 하위요인을 ‘신체언어’, ‘청각언어’, ‘외형언어’, ‘공감언어’로 명명하였다. 총 4개의 요인 적재 값이 ±0.50이상으로 나타나 추출된 요인은 통계적으로 타당성이 확보된 것으로 나타났다.

이들 요인의 신뢰도 분석결과 Cronbach's α값이 .60이상이면 신뢰도가 있는 것으로‘신체언어’ .930, ‘외형언어’ .953, ‘공감언어’ .932, ‘청각언어’ .930,로 높게 나타나 신뢰할 수 있는 수준인 것으로 볼 수 있다.

이러한 결과는 비언어적 커뮤니케이션 능력을 측정하는데 사용된 독립변수의 요인 구조가 통계적으로 타당하며, 각 하위요인의 신뢰도가 높아 신뢰할 수 있다고 보인다.

2) 신뢰도의 타당도 및 신뢰도 검증

독립변수인 신뢰도에 대한 타당성 및 신뢰도 분석 검증한 결과는 다음 Table 4과 같다. 본 연구에 사용된 측정변수의 요인분석에 대한 적합성을 보기 위해 KMO(Kaiser-Meyer-Olkin) 표본 적절성 검사와 Bartlett의 구형성검사를 실시했다. KMO의 값이 .902으로서 1에 근접하므로 본 연구에 설정된 변수들은 요인분석에 적합한 것으로 나타났다. 6개 문항에 대하여 요인분석하고, 선행연구를 참고하여 요인은 ‘신뢰도’로 명명하였다. 총 1개의 요인 적재 값이 ±0.50이상으로 나타나 추출된 요인은 통계적으로 타당성이 확보된 것으로 나타났다.

이들 요인의 신뢰도 분석결과 Cronbach' s α값이 .60이상이면 신뢰도가 있는 것으로 .939로 높게 나타나 신뢰할 수 있는 수준인 것으로 확인되었다.

위의 결과는 사용된 신뢰도에 대한 측정 도구가 통계적으로 타당하며 신뢰도를 측정하는데 정확도가 높고 일관성을 가지고 있다고 할 수 있다. 이는 연구에서 사용된 신뢰도 측정 도구가 안정적이고 타당하게 작동한다는 것을 나타낸다.

3) 재등록의 타당도 및 신뢰도 검증

독립변수인 재등록에 대한 타당성 및 신뢰도 분석 검증한 결과는 다음 Table 5과 같다. 본 연구에 사용된 측정변수의 요인분석에 대한 적합성을 보기 위해 KMO(Kaiser-Meyer-Olkin) 표본 적절성 검사와 Bartlett의 구형성검사를 실시했다. KMO의 값이 .757으로서 1에 근접하므로 본 연구에 설정된 변수들은 요인분석에 적합한 것으로 나타났다. 6개 문항에 대하여 요인분석하고, 선행연구를 참고하여 요인은 ‘재등록’으로 명명하였다. 총 1개의 요인 적재 값이 ±0.50이상으로 나타나 추출된 요인은 통계적으로 타당성이 확보된 것으로 나타났다.

이들 요인의 신뢰도 분석결과 Cronbach's α값이 .60이상이면 신뢰도가 있는것으로 .909로 높게 나타나 신뢰할 수 있는 수준인 것으로 나타났다.

위의 결과는 사용된 재등록에 대한 측정 도구가 통계적으로 타당하며, 재등록을 측정하는데 정확도가 높고 일관성이 있다고 할 수 있다. 이는 연구에서 사용된 재등록 측정 도구가 안정적이고 타당하게 작동한다는 것을 나타낸다.

3. 각 요인들의 상관관계 검증

본 연구의 비언어적 커뮤니케이션 능력, 신뢰도, 재등록의 인과관계에 대한 연구가설을 검정하기에 앞서 각 구성개념 간의 상관성과 방향성의 파악을 위해 각각의 변인 간의 관계를 분석하고자 피어슨 상관분석을 실시하였다<Table 6>.

분석결과, 비언어적 커뮤니케이션 능력 중 신체언어(r=.466, p<.01), 청각언어(r=.490, p<.01), 외형언어(r=.720, p<.01), 공감언어(r=.601, p<.01)는 신뢰도와 통계적으로 유의하게 정적 영향을 미쳤으며. 비언어적 커뮤니케이션 능력 중 신체언어(r=.438, p<.01), 청각언어(r=.403, p<.01), 외형언어(r=572, p<.01), 공감언어(r=.4989, p<.01)는 재등록과 통계적으로 유의미한 정적(+)의 상관관계가 있는 것으로 나타났다. 또한 신뢰도(r=836, p<.01)는 재등록과 통계적으로 유의미한 정(+)의 상관관계가 있는 것으로 나타났다.

이러한 결과는 비언어적커뮤니케이션 능력의 각 하위요인이 신뢰도 및 재등록에 정(+)의 영향을 미치는 것을 해석된다. 신뢰도와 재등록 간의 정(+)의 상관관계는 신뢰도가 재등록에 긍정적인 영향을 미칠 수 있음을 시사한다. Kim & An(2021)은 벨리댄스 지도자의 이미지와 비언어적커뮤니케이션 역량이 높을수록 참여자는 만족할 뿐만 아니라, 학습자의 신뢰도와 재등록 의도에도 긍정적 영향을 주는 요소임을 주장하면서 본 연구를 지지해준다.

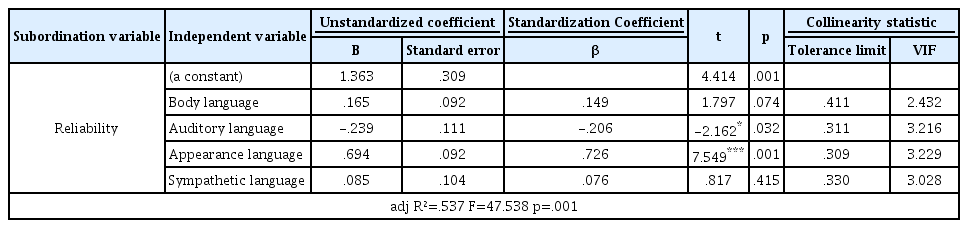

4. 비언어적 커뮤니케이션 능력이 신뢰도에 미치는 영향

비언어적 커뮤니케이션 능력이 신뢰도에 영향을 미칠 것이라는 가설1의 검증결과는 Table 7과 같다. 설명력(R²)은 53.7%로 나타났으며, F=47.538(p=.001)로 통계적으로 유의미한 결과를 나타냈다. 독립변수별로 외형언어(β=.694, p<.001), 청각언어(β=-.239, p<.05) 순으로 신뢰도에 유의미한 정(+)의 영향을 미치는 것으로 나타났다. 비언어적 커뮤니케이션 능력의 하부요인인 외형언어의 영향력이 청각언어가 상대적으로 높은 것으로 나타났다. 이는 비언어적 커뮤니케이션 능력의 하부요인 중 외형언어, 청각언어가 신뢰도에 영향을 주는 중요 요인임을 알 수 있다. 하지만, 신체언어와 공감언어는 신뢰도에 영향을 미치지 않는 것으로 나타났다.

이러한 결과는 비언어적 커뮤니케이션 능력의 구성 요소 중 신뢰도에 영향을 주는 요인으로 외형언어와, 청각언어가 중요 요인으로 나타났다. 이는 Park(2022)의 연구에서 미용서비스 종사원의 비언어적 커뮤니케이션과 고객 신뢰 간의 관계를 실증 분석한 결과, 비언어적 커뮤니케이션의 각 하부 요인이 미용실 이용 고객의 신뢰를 형성하는 중요한 선행변수임이 검증되었다. 즉, 미용서비스 종사원의 목소리톤, 말투, 말의 속도, 발음 등의 의사언어와 헤어스타일, 패션이미지, 미소와 자세 등이 고객의 신뢰를 형성하는데 유의한 영향을 미치는 것으로 나타나 본 연구를 지지하고 있다.

5. 신뢰도가 재등록에 미치는 영향

신뢰도가 재등록에 정(+)의 영향을 미칠 것이라는 가설2의 검증결과는 Table 8과 같다. 설명력(R²)은 69.8%로 나타났으며, F=389.107(p=.001)로 통계적으로 유의한 정적 영향을 미치는 것으로 나타났다. 독립변수로써 신뢰도(β=.800, p<.001)는 재등록에 유의미한 정(+)의 영향을 미쳤으며, 이는, 재등록에 있어서 신뢰도가 중요한 요인임을 알 수 있다.

이 결과를 통해 신뢰도가 학습자의 유의한 영향을 미친다는 연구가설을 지지하며, 신뢰도가 학습자의 재등록 의사 결정에 중요한 요인임을 나타낸다. Kang & Kim(2015)에서 검도 지도자의 신뢰도와 수련 만족은 재등록 의도에 정(+)의 영향을 미친다고 하여 본 연구의 결과와 같은 맥락을 보이고 있다.

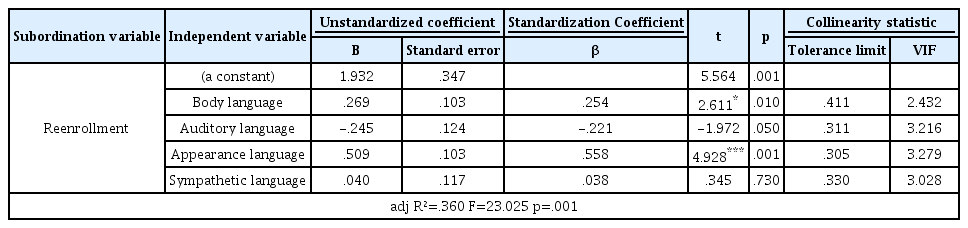

6. 비언어적 커뮤니케이션 능력이 재등록에 미치는 영향

비언어적 커뮤니케이션 능력이 재등록에 영향을 미칠 것이라는 가설3의 검증결과는 Table 9과 같다. 설명력(R²)은 36.3%로 나타났으며, F=21.929(p.=.001)로 통계적으로 유의미한 결과를 나타냈다. 독립변수별로 외형언어(β=.505, p<.001), 신체언어(β=.247, p<.05) 순으로 교육몰입에 유의미한 정(+)의 영향을 미치는 것으로 나타났다. 비언어적 커뮤니케이션 능력의 하부요인인 외형언어의 영향력이 신체언어 보다 상대적으로 높은 것으로 나타났다. 이는 재등록에 있어서 비언어적 커뮤니케이션 능력의 하부요인인 외형언어와 신체언어가 중요한 요인임을 알 수 있다. 그러나, 청각언어와 공감언어는 재등록에 영향을 미치지 않는 것으로 나타났다.

이 결과는 비언어적 커뮤니케이션의 하부요인 중 외형언어와 신체 언어가 재등록에 중요한 요인으로 나타났으며, 특히 시각적인 비언어적 커뮤니케이션 능력인 외형언어가 큰 영향을 미치는 것으로 나타났다.

7. 신뢰도가 비언어적 커뮤니케이션 능력과 재등록 관계의 매개효과

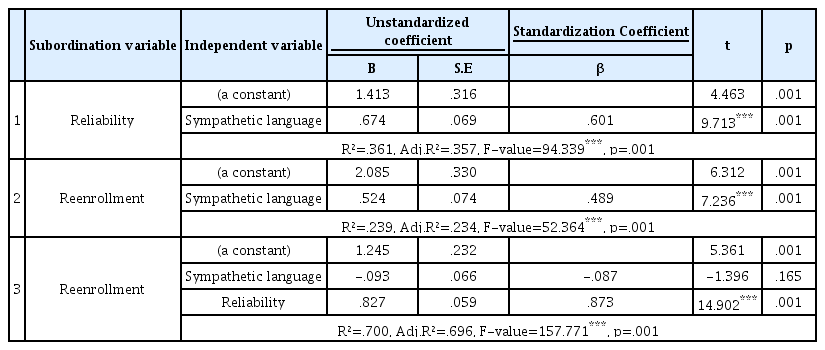

신뢰도가 비언어적 커뮤니케이션 능력의 신체언어와 재등록의 관계에서 매개 할 것이라는 가설 4-1의 검증결과는 Table 10와 같다.

1단계 매개조건을 분석한 결과 독립변수인 신체언어는 매개변수인 신뢰도에 통계적으로 유의한 정(+)적인 영향을 미치는 것으로 나타나 매개조건을 충족하였고(β=.466, p<.001), 2단계 매개분석 결과 독립변수인 신체언어는 종속변수인 재등록에 통계적으로 유의한 정(+)적인 영향을 미치는 것으로 나타나 매개조건을 충족하였다(β=.438, p<.001). 3단계 매개조건 분석결과 종속변수인 재등록에 대해 독립변수인 신체언어의 회귀계수가 2단계보다 감소하면서 여전히 유의미하였고(β=.438, p<.001 →β=.041, p>.05), 매개변수인 신뢰도(β=.842, p<.001)가 유의미하게 나타나 신뢰도가 신체언어와 재등록에 미치는 영향을 완전매개하는 것으로 나타났다.

신뢰도가 비언어적 커뮤니케이션 능력의 청각언어와 재등록의 관계에서 매개 할 것이라는 가설 4-2의 검증결과는 Table 11과 같다.

1단계 매개조건을 분석한 결과 독립변수인 청각언어는 매개변수인 신뢰도에 통계적으로 유의한 정(+)적인 영향을 미치는 것으로 나타나 매개조건을 충족하였고(β=.490, p<.001), 2단계 매개분석 결과 독립변수인 청각언어는 종속변수인 재등록에 통계적으로 유의한 정(+)적인 영향을 미치는 것으로 나타나 매개조건을 충족하였다(β=.403, p<.001). 3단계 매개조건 분석결과 종속변수인 재등록에 대해 독립변수인 청각언의의 회귀계수가 2단계보다 감소하면서 여전히 유의미하였고(β=.403, p<.001 →β=.004, p>.05), 매개변수인 신뢰도(β=.845, p<.001)도 유의미하게 나타나 신뢰도는 청각언어와 재등록에 미치는 영향을 완전매개하는 것으로 나타났다.

신뢰도가 비언어적 커뮤니케이션 능력의 외형언어와 재등록의 관계에서 매개 할 것이라는 가설 4-3의 검증결과는 Table 12과 같다.

1단계 매개조건을 분석한 결과 독립변수인 외형언어는 매개변수인 신뢰도에 통계적으로 유의한 정(+)적인 영향을 미치는 것으로 나타나 매개조건을 충족하였고(β=.720, p<.001), 2단계 매개분석 결과 독립변수인 외형언어는 종속변수인 재등록에 통계적으로 유의한 정(+)적인 영향을 미치는 것으로 나타나 매개조건을 충족하였다(β=.572, p<.001). 3단계 매개조건 분석결과 종속변수인 재등록에 대해 독립변수인 외형언어의 회귀계수가 2단계보다 감소하면서 여전히 유의미하였고(β=.572, p<.001 →β=-.026, p>.05), 매개변수인 신뢰도(β=.861, p<.001)도 유의미하게 나타나 신뢰도는 외형언어와 재등록에 미치는 영향을 완전매개하는 것으로 나타났다.

신뢰도가 비언어적 커뮤니케이션 능력의 공감언어와 재등록의 관계에서 매개 할 것이라는 가설 4-4의 검증결과는 Table 13과 같다.

1단계 매개조건을 분석한 결과 독립변수인 공감언어는 매개변수인 신뢰도에 통계적으로 유의한 정(+)적인 영향을 미치는 것으로 나타나 매개조건을 충족하였고(β=.601, p<.001), 2단계 매개분석 결과 독립변수인 공감언어는 종속변수인 재등록에 통계적으로 유의한 정(+)적인 영향을 미치는 것으로 나타나 매개조건을 충족하였다(β=.489, p<.001). 3단계 매개조건 분석결과 종속변수인 재등록에 대해 독립변수인 공감언어의 회귀계수가 2단계보다 감소하면서 여전히 유의미하였고(β=.489, p<.001 →β=-.087, p>.05), 매개변수인 신뢰도(β=.873, p<.001)도 유의미하게 나타나 신뢰도는 공감언어와 재등록에 미치는 영향을 완전매개하는 것으로 나타났다.

이 결과 미용 교육자의 비언어적 커뮤니케이션 능력과 재등록 간의 관계에서 신뢰도의 매개효과에 대해 분석한 결과, 신체언어, 청각언어, 외형언어, 공감언어 요인 모두 완전매개 효과가 있는 것으로 나타났다. 이는 미용 교육자의 비언어적 커뮤니케이션 능력이 학습자의 신뢰를 형성하고 이를 바탕으로 하여 재등록 의도에 중요한 역할을 한다는 결과를 예측할 수 있다. Hong & Cho(2022)의 연구결과에서 알 수 있듯이 지도자의 다양한 지도유형으로 비언어적 커뮤니케이션 능력은 학습자의 만족감, 친밀감, 라포형성, 더 나아가 신뢰도를 높이며 학습의 지속적인 참여를 할 수 있다는 점에서 본 연구를 지지해주고 있다. Hwang & Lee(2021)의 연구에서도 지도자의 비언어적커뮤니케이션은 수업만족과 운동지속에 정적으로 유의한 영향을 미쳤으며, 회원들 이 수업을 만족하며 운동을 지속하기 위한 지도자의 비언어적커뮤니케이션 요인에는 신체언어, 외향언어, 공간언어가 중요하게 나타났다는 점에서 본 연구와 맥락을 같이한다.

V. 결 론

본 연구는 미용 교육자가는 학습자가 필요로 하는 비언어적 커뮤니케이션 능력 요인들을 제공하고 학습자의 수업 만족도를 높이고 이를 통해 신뢰도를 쌓아 지속적으로 학습할 수 있게 유도하고자 한다. 이를 위하여 미용 교육자의 비언어적 커뮤니케이션 능력이 학습자의 신뢰도 및 재등록에 미치는 영향에 대해 규명하고, 비언어적 커뮤니케이션과 재등록 간의 관계에서 신뢰도의 매개 효과를 검증하였다. 본 연구의 결과를 요약하면 다음과 같다.

첫째, 미용 교육자의 비언어적 커뮤니케이션 능력과 신뢰도와의 관계를 분석한 결과, 비언어적 커뮤니케이션 능력요소 중 외형언어와 청각언어의 요인이 신뢰도에 유의한 영향을 미치는 것으로 나타났다. Chun et al.(2023)의 연구결과에서 알 수 있듯이 외형언어 즉, 깔끔한 복장과 외모 등이 고객에게 만족도와 신뢰도를 높이고, 자연스러운 제스처와 감탄사, 시선처리, 목소리 톤 등의 청각언어 또한 정(+)의 영향을 미친다. Lee(2017)는 학습의 내용을 딱딱하고 기계적으로 하는 것보다 친근감 있고 매력적인 비언어적 커뮤니케이션의 방법을 통해 전달하는 것이 학습자들에게 신뢰도를 높일 수 있다고 하였다. 미용 교육의 학습 방식은 주로 교수자의 실기를 통해 교육이 이루어지기 때문에 학습자는 교수자의 비언어적 커뮤니케이션에 민감하게 반응할 것이라 사료 된다. 즉, 미용 교육자의 태도, 미소와 자세, 매력적인 이미지, 시선처리, 목소리톤, 말의 속도, 발음 등이 학습자의 신뢰도를 형성하는데 중요한 요인임을 알 수 있다. 하지만 신체언어와 공감언어는 신뢰도에 영향을 미치지 않는 것으로 나타났다.

둘째, 신뢰도와 재등록 간의 관계를 분석한 결과, 신뢰도가 재등록에 유의한 영향을 미치는 것으로 나타났다. 즉, 학습자가 교수자의 능력과 성실성 등을 신뢰할수록 교수자와의 활발하고 친밀한 상호 작용이 이루어지며 이를 통해 수업에 흥미를 갖고 지속적인 참여를 원하게 된다는 것을 의미한다.

셋째, 미용 교육자의 비언어적 커뮤니케이션 능력과 재등록과의 관계를 분석한 결과, 비언어적 커뮤니케이션 능력의 하부요인인 외형언어와 신체언어가 중요한 요인임을 알 수 있다. 그러나, 청각언어와 공감언어는 재등록에 영향을 미치지 않는 것으로 나타났다.

넷째, 미용 교육자의 비언어적 커뮤니케이션 능력과 재등록 간의 관계에서 신뢰도의 매개효과에 대해 분석한 결과, 신체언어, 청각언어, 외형언어, 공감언어 요인 모두 완전매개효과가 있는 것으로 나타났다. Hong & Cho(2022)의 연구결과에서 알 수 있듯이 지도자의 다양한 지도유형으로 비언어적 커뮤니케이션 능력은 학습자의 만족감, 친밀감, 라포형성, 더 나아가 신뢰도를 높이며 학습의 지속적인 참여를 할 수 있다는 점에서 본 연구를 지지해주고 있다.

본 연구의 시사점을 다음과 같다. 우선 현재까지 서비스, 판매 분야에 관한 비언어적 커뮤니케이션에 대한 연구는 활발하게 이루어졌으나, 미용 교육 분야의 연구는 미비한 실정이다. 미용 교육자의 비언어적커뮤니케이션 능력이 학습자의 신뢰도 및 재등록 간의 관계를 분석하여 미용 교육 분야에 비언어적 커뮤니케션에 대한 선행 연구의 기초자료를 제공할 수 있다는 점이라 할 수 있다. 또한, 미용 교육자의 비언어적 커뮤니케이션 능력 구성요인에 따른 만족이 신뢰도와 재등록에 중요한 부분임을 인지하여 다양한 교육방법을 통한 비언어적 커뮤니케이션 요소들을 부각하도록 한다면 이를 통한 교육만족도는 더욱 높아질 수 있을 것이다.

한편, 본 연구는 다음과 같은 제한점과 한계점이 있었다. 첫째, 본 연구는 부산지역 뷰티아카데미 수강생을 대상으로 일부를 선정하여 설문조사가 이루어져 연구결과를 일반화하기에는 다소 무리가 있다. 후속 연구에서 다양한 지역, 다양한 교육 분야를 연구대상으로 하여 세분화한 연구를 진행한다면, 보다 포괄적이고 세부적인 연구결과를 도출할 수 있을 것이다. 둘째, 일정 기간 설문지를 통한 자료를 수집하여 연구가 진행되었기 때문에 학습자가 인지하는 미용 교육자의 다양한 비언어적 커뮤니케이션 부분을 통제하지 못했다. 후속 연구에서는 인터뷰, 개인면담 등의 질적 연구방법을 통한 구체적이고 정확한 측정 도구가 필요할 것으로 사료 된다.

결과적으로 본 연구를 통해서 미용 교육자의 비언어적 커뮤니케이션은 학습자의 신뢰도를 높이고 재등록에 영향을 미친다는 것을 알 수 있었다. 그러므로 미용 교육자는 다각적이고 구체적인 방법으로 비언어적 커뮤니케이션의 능력을 발휘한다면 미용 교육환경에 긍정적인 요소로 작용할 것이고 지속적인 미용 산업 발전을 이루어 나갈 수 있을 것이라 기대한다.